災害が多い事が特徴の日本において、企業では安否確認システムの導入が増加傾向にあります。

安否確認システムは、災害時などにおける保険の様なものです。

本記事では安否確認システムの市場規模についてや、どの程度の企業がシステムを導入しているのかなどを解説します。

おすすめの類似安否確認システム

災害時に素早く安否確認が可能: バーズ安否確認+

(4.5)

| 月額料金 | 1,250円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 最低利用人数 | 1人〜 |

実際にバーズ安否確認+を導入した企業からは、「短時間で90%以上の回答率が達成できた」、「携帯からも利用できるので、従業員からの不満も解消された」、「手軽に導入できた」といった声が挙げられており、価格だけでなく、導入のしやすさや利便性にも優れていることがわかります。

低価格から導入できる

バーズ安否確認+は、月額1,250円から利用でき、安否確認サービスの中でも低価格から導入することが可能です。 1名から導入でき、1,250円で50名まで利用できるため、スタートアップ段階の企業でも導入することができます。 初期費用は不要なため、コストを抑えて安否確認システムを導入したいという方には、特におすすめのサービスとなっています。 1,000名以上での利用も可能なため、大企業で利用することも可能です。

普段から連絡網として活用できる

災害時のみならず、バーズ安否確認+は、普段から一般のメールと同様に連絡手段として活用することができます。 テンプレート機能やアンケート機能があるため、会議の出欠確認や社内イベントへの参加確認など、幅広く利用することが可能です。 また、Webメールとしてだけでなく、ショートメールの送信も可能なため、確実な連絡が可能となっています。

ホワイトボードで情報共有を効率化

バーズ安否確認+には、ホワイトボード機能が標準で搭載されています。 緊急時はもちろん、平常時からメッセージを書き込んで情報共有を行うことが可能となります。 書き込みは、タイムラインとして履歴で表示することもでき、タイトルをつけて複数のページを登録することが可能です。 実際のホワイトボードのように自由に書き込みをすることができるため、会議の際に利用したり、掲示板として活用することもできます。

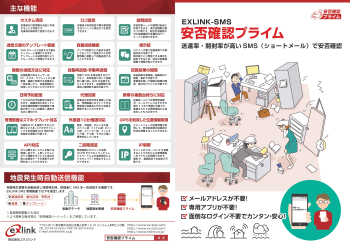

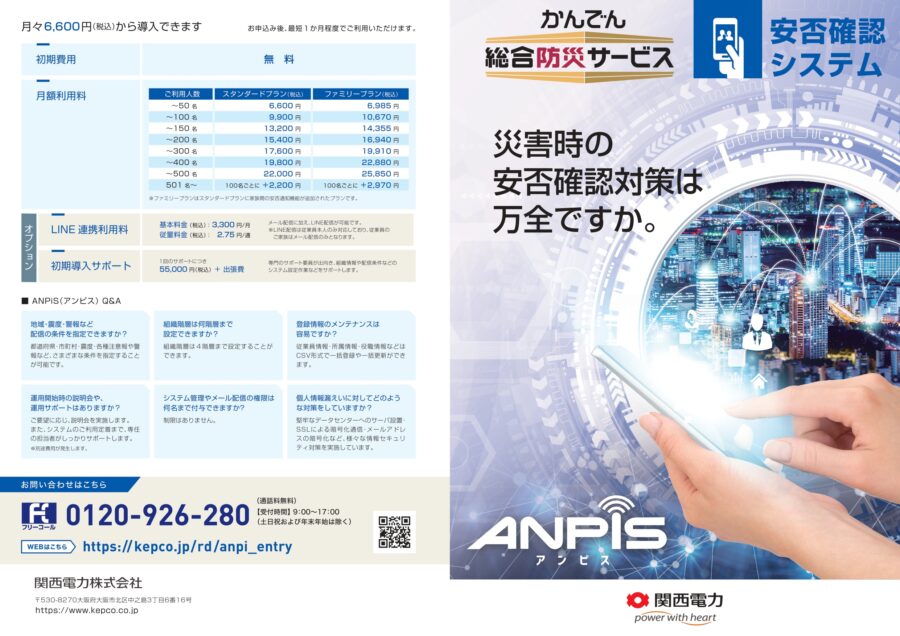

類似サービス: ANPiS

(4.5)

| 月額料金 | 6,600円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 最低利用人数 | 1ヶ月程度 |

ANPiSとは、関西電力株式会社が提供している安否確認システムです。 必要な機能だけに絞ったシンプルな設計のため、コストを抑えて導入できる点が魅力的です。

あらゆる気象情報をリアルタイムに取得

ANPiSは、気象庁と専用線で直結しており、地震や津波などの自然災害における注意報や警報といった、あらゆる気象情報を24時間365日リアルタイムに取得することができます。

高い回答率を実現

安否確認システムにおいて課題となりがちなのが、安否確認に対する回答率です。 システムの使い方がよくわからなかったり、回答を後回しにして忘れてしまったりすることで、高い回答率が得られない場合があります。 ANPiSは、安否確認に未回答の従業員を判別してメールやLINE※を自動で再配信することができるため、回答率を高めることができます。

パンデミックにも対応

ANPiSの回答フォームの内容は、導入企業で自由に設計することが可能です。 新型コロナウイルスといった感染症の罹患状況などについても、柔軟にフォームを設計して把握することができます。

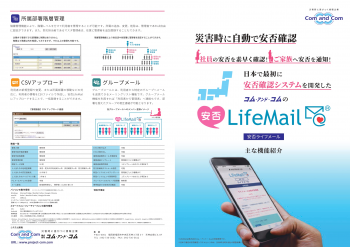

類似サービス: 安否LifeMail

(4.5)

| 月額料金 | 80円〜/1人 | 無料お試し | 30日間 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 150,000円 | 最低契約期間 | なし |

安否LifeMailとは、株式会社コム・アンド・コムが運営している安否確認システムです。 日本で最初に開発された安否確認システムとして、確かな実績があり、社会状況の変化やユーザーからのニーズに応じた度重なる改良で、使いやすく機能性にも優れたシステムとなっています。

安心の実績

安否LifeMailは、これまでに大手企業や医療機関、地方自治体など、幅広い企業・団体から導入されており、約200万人に利用されています。

コストパフォーマンスに優れている

安否LifeMailは、その安定性や機能性はもちろん、コストパフォーマンスにも優れています。 初期設定費用が初月に発生しますが、月額費は無料となっており、初月以降は、毎月の人数分課金となっているため、必要最低限のコストで運用することができます。

複数の連絡手段を利用できる

安否LifeMailでは、メール・LINE・GPSを活用することで、災害時でも安定した安否確認ができるだけでなく、位置情報を使用した救援も可能としています。 LINEと連携することで、LINEアプリから安否確認通知を受け取れるようになるだけでなく、訓練メールや業務連絡もLINEに通知することが可能です。

安否確認システムの市場規模や導入率は?

2021年2月に東京都中小企業振興公社が行った調査で、69.3%もの企業がシステムを導入している事が明らかになりました。

職員が50名以下の会社での導入率は約38%、51から100名の会社は56%、101から300名の会社は64%、300名を超える職員数の会社は83%でした。

(ITトレンドより引用)

安否確認システムの市場規模が拡大している背景には、職員数の多い会社のシステム導入があるようです。

職員数が増すほど安否確認に労力を要するため、システムの利用率が上昇傾向にあるのでしょう。

安否確認システムの市場規模が拡大する背景

大規模な災害発生後に生活インフラが停止し、職員の安否確認に数日を要した企業もありました。

会社のパソコンで保管していた職員のデータが失われ、職員の連絡先が分からず音信不通になってしまったケースもあったようです。

職員の安全が確認できないということは、出社可能な職員の判別もできないということです。

それにより会社の運営が停止してしまい、倒産を余儀なくされた会社も存在します。

安否確認システムは、社員への速やかな安否確認を可能にするシステムです。

職員の安否を素早く確認し、出社できる社員を確保する事が会社の早期復旧の鍵です。

この点が、安否確認システムの市場規模増大に影響を与えているのでしょう。

おすすめの安否確認システム

安否確認システム導入のメリット

システムの導入により、職員の安否確認をより速やかに行なうことができます。

安否確認システムを導入した際のメリットを詳しく説明します。

安否確認の自動化が可能

災害発生時は当人や家族の避難が必要なため、職員の安否確認が遅れてしまう傾向が高いです。

企業には職員の安全確保の責務が法律で定められているため、安否確認を行わないと法令違反になります。

そのため非常事態での混乱時でも、企業は職員への安否確認を実施する必要があります。

システムの市場規模の高まりには、この様な法律の存在も関係しているのでしょう。

災害が発生した際に職員の安否確認を行う様設定しておくと、自動でメールを送信する機能を多数の安否確認システムが保有しています。

複数の通信手段で安否確認可能

安否確認システムの確認方法は、メールだけではありません。

職員の利用しているSNSを把握していれば、該当SNSに安否確認通知を送る事が可能です。

社員が書き込みできる掲示板と連携できるシステムもあります。

複数の通信ツールで安否確認する事により、職員と連絡が取れる確率を上げることが可能です。

返信があるまで一定時間ごとに再送信するので、社員の被災状況の早期の把握に繋がります。

安否確認システム導入検討時におさえるべきポイント

安否確認システムは多数あるため、各々の機能や費用を比較しましょう。

ポイントを押さえる事により、どのシステムを自社に導入するべきかの理解に結び付きます。

導入で実現したい目的を明確にする

災害時のシミュレーションを行う事により、自社に不足しているものが可視化されます。

それにより、安否確認システム導入に際しての必須機能が明確になります。

その名の通り主に職員の安否確認として利用されるシステムですが、近年もう一つ主要な機能が追加されました。

それは感染症対策機能です。

災害時だけではなく日常的に安否確認システムを活用し、職員のコンディションを把握するための質問事項を送信し、回答を集計している企業もあります。

病院だけではなく、感染症対策に力を入れている一般企業にも推奨の、職員の健康管理も行なえる安否確認システムです。

通常の安否確認を行うだけのシステムで良いのか、感染症対策機能なども付属したシステムが良いのか、導入前に自社の要望を整理しましょう。

安否確認システムの機能やサービスの確認

基本的な安否確認システムの機能は、職員へのメール一括送信、自動でメールを送信する機能、職員の返信を集計する機能です。

職員の家族も安全確認の該当者に含まれるものなど、サービス内容がシステムにより異なります。

送信メールのテンプレート付きのシステムや、安否確認の返信者を部署ごとに区別する機能を持つシステムもあります。

職員が回答する際、無事や出社可能などの簡単な項目から選択できるものや、社員だけが伝言を投稿できる自社専用掲示板など多機能なサービスが満載です。

予算と費用が妥当であるか確認する

安否確認システムは、保有している機能やリストアップする職員数により費用が変動します。

職員数が100名で、月に約2万が安否確認システムの相場です(ITトレンドより引用)。

企業にとって安否確認システムは望ましいですが、災害に対する備えに過ぎないものです。

そのため、自社を圧迫する程の費用がかかるシステムは適切ではありません。

長期に渡りシステム利用料を支払う事を想定し、自社の負担にならない程度の料金のシステムを選択しましょう。

市場規模の拡大により、更なる発展が見込める安否確認システム

安否確認システムの需要の高まりにより、今後更に機能性の高いシステムの登場も期待できます。

安否確認システムは複数あるので、導入を検討中の方には無料で試用が可能なシステムの利用をお勧めします。

非常時のみの利用という特性のシステムなため、災害時の訓練などで試験的に活用し、導入に値するシステムを精査してはいかがでしょうか。