そもそも電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法は、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿・書類などを電子データで保存することを認める法律です。

電子帳簿保存法の改正は2022年1月に施行され、その際書類の電子保存による抜本的な変更が推進されました。

また、2022年1月に伴い、電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の電子データ保存が義務化され、電子メール・オンライン上でにおける領収書・請求書に関しては紙面で保存する必要がなくなりました。

加えて、令和5年度税制改正大綱において、電子帳簿保存法での電子取引の電子データ保存において、以下二つの改正も行われています。

『電子取引の電子データを電子帳簿保存法の要件に従って保存できなかったことについて「相当の理由がある」場合には、電子データの出力書面を保存しておくなどの条件を満たしたうえで、他の要件を満たさずに電子データを保存することができる』

『電子取引の電子データの出力書面を取引年月日等及び取引先ごとに整理・保存するなどの要件を満たしたうえで、検索機能なしに電子データの保存を可能とする。』

どちらに関しても、2024年(平成6年)1月1日以後に保存が行われる電子取引が対象となります。

上述した通り、法人・個人事業ともに、電子データで受領した領収書・請求書は、電子データとして保存することが必須です。

おすすめの類似電子帳簿保存システム

類似サービス: DenHo

(4.5)

| 月額費用 | 9,000円〜 | 無料お試し | 5日間 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短利用開始期間 | 3営業日〜 |

DenHoとは、株式会社インフォディオが運営している電子帳簿保存クラウドサービスです。 書類や帳票をスキャン、スマートフォンで撮影してアップロードすることで、AIが画像からテキストデータを認識してデータ化、保存してくれるため、画像内の文字も含めた全文検索が可能となります。

電子保存を効率化

DenHoは、アップロードするだけで帳票の読み込みや、テキストの読み取り、データ化、さらには帳票の分類化までをAI-OCRが自動で行ってくれるため、これまで手入力でデータ化していた手間が効率化されます。

保存帳票の全文検索できる

DenHoは、画像からも項目をデータ化しているため、紙・電子を問わず、すべての帳票から全文検索することができます。 自動で帳票からタグを付与しており、タグ検索や日付検索、金額の範囲検索など豊富な検索機能を搭載しています。

テレワークを促進

DenHoは、場所を選ばず利用できるため、オフィス以外の場所でも帳票を検索・閲覧することが可能です。 紙による制約がなくなるため、テレワークなど多様な働き方を促進します。

類似サービス: freee会計

(4.5)

| 月額料金 | 1,980円~ | 無料お試し | 30日間 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 導入社数 | 要お問合せ |

freee会計とは、freee株式会社が運営しているクラウド会計ソフトです。 インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応しており、煩雑な経理業務の効率化を実現します。 有料利用中のユーザーは、33万社を突破、クラウド会計ソフトシェアNo. 1※の実績があります。

法改正に完全対応

freee会計は、インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応しています。 クラウド型のサービスとなっているため、法改正に対してソフト側が自動でアップデートして対応することができ、企業側で設定を変更する手間がかかりません。

仕訳作業を効率化

freee会計は、全国ほぼ全ての銀行と連携対応済みで、同期した銀行口座やクレジットカードの明細をもとに、帳簿付けすることができます。 明細からの転記作業、仕訳入力が全て自動化できるため、経理担当者の負担を大きく軽減することが可能です。

ボタンを押すだけで決済書を作成

小規模企業などでは、税理士などに依頼するコストを削減して、自社だけで決算申告をしたいという場合もあります。 経理や簿記の知識がないので、自社だけで決算申告ができるか不安という方にこそ、freee会計はおすすめです。

類似サービス: TOKIUM電子帳簿保存

(4.5)

| 月額料金 | 要お問合せ | 無料お試し | 要問い合わせ |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 要お問合せ | 最短導入期間 | 要お問合せ |

TOKIUM電子帳簿保存とは、株式会社TOKIUMが運営している、電子帳簿保存法に対応したクラウド文書管理システムです。 電子帳簿保存法に完全対応しており、要件を満たした上で、国税関係書類を保存することができます。

データ化方法を選べる

TOKIUM電子帳簿保存では、3つのプランを提供しています。 「オペレーター入力プラン」は、1人目のオペレーターが入力したデータと、2人目のオペレーターが入力したデータが完全一致する場合のみデータ化するため、非常に高い精度でのデータ化が可能です。

完全ペーパーレス化を実現

TOKIUM電子帳簿保存を利用することで、請求書や契約書など、形式を問わずにTOKIUMが受領代行し、スキャンもしてくれるため、取引先が紙文化の企業であっても、完全ペーパーレス化することができます。 受領した原本はTOKIUMが保管代行してくれるため、企業側にファイリングや保管の手間が発生しません。

あらゆる取引書類を管理

TOKIUM電子帳簿保存には、関連書類の紐付け機能が搭載されており、請求書と納品書、請求書と契約書など、関連する書類を紐づけて相互確認・検索することができるため、あらゆる取引書類の一元管理が可能となります。

おすすめの電子帳簿保存法システム

TOKIUM電子帳簿保存

特徴

TOKIUM電子帳簿保存は、株式会社TOKIUMが運営している、電子帳簿保存法に対応したクラウド文書管理システムです。

電子帳簿保存方の要件を満たした上で国税関係書類の保存が可能で、法対応を最小限で済ませたい場合や、業務効率化を図りたい場合など、利用企業の方針に合わせたプランを用意しています。

また、同社が提供しているTOKIUMインボイスと併用して利用することで、経理業務の効率化も可能です。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:基本利用料1万円~+保存する書類の件数に基づく従量制費用

- オペレーター入力プラン:要問い合わせ

- AI-OCRプラン:要問い合わせ

- セルフ入力プラン:要問い合わせ

※価格情報は、2023年10月時点のもの

SmartDeal

特徴

SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している、受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。

決裁者の外出・テレワークによる承認の遅れ・書類管理の煩雑化などの課題の解決に寄与してくれます。

営業プロセスの速度向上のみならず、人的ミスを削減したい際にも最適と言えます。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額費用:要問い合わせ

※2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

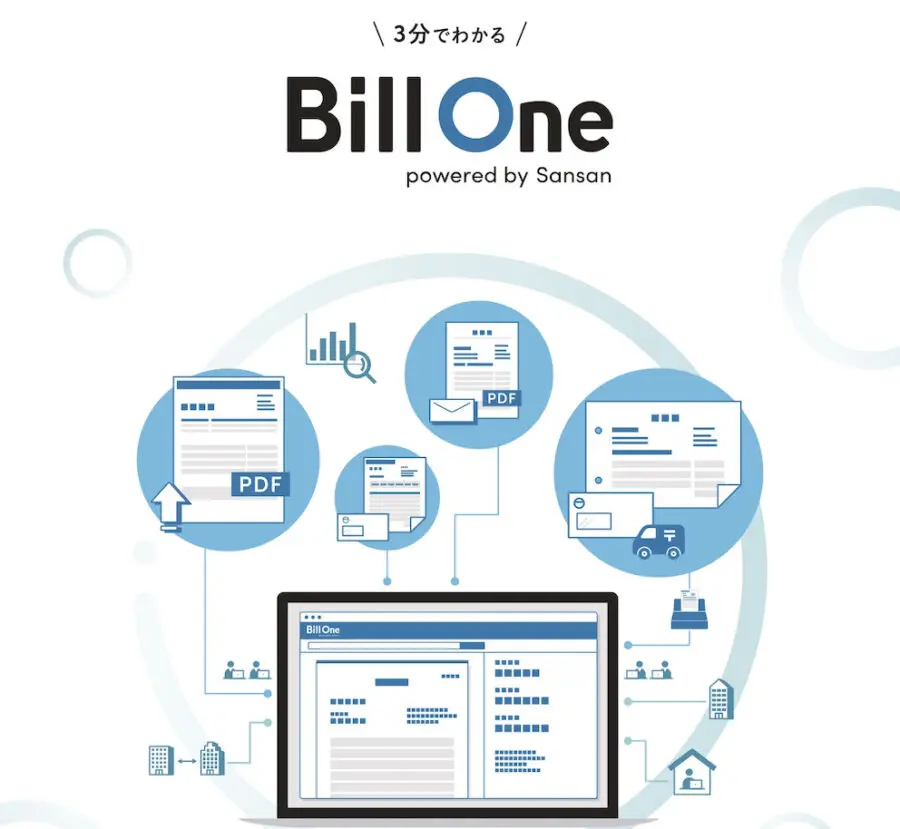

Bill One

特徴

Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。

あらゆる請求書のオンライン化を実践でき、法改正にも対応できます。

業務フローを変更せずに対応可能なのが嬉しいポイントです。

経理部門を含め、会社全体の請求書業務を効率化したい場合におすすめです。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額費用:要問い合わせ

※2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

バクラク請求書

特徴

バクラク経費精算とは、株式会社LayerXが運営している経費精算システムです。

領収書が大量にあるという場合でも、一括でのアップロードが可能で、AIの自動データ化により、業務効率が最大化されます。

電子帳簿保存法に対応している点も魅力です。

料金

- 初期費用:0円

- 月額使用料:20,000円(税抜き)〜

※2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

DenHo

特徴

DenHoとは、株式会社インフォディオが運営している電子帳簿保存クラウドサービスです。

書類・帳票をスキャン・スマートフォンで撮影してアップロードすれば、AIによって画像をテキストデータとして認識してくれるため、簡単にデータ化することができます。

文書内のキーワードからファイルを簡単に検索でき、文書管理も簡単にできます。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:9,000円〜

※2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

TOKIUMインボイス

特徴

TOKIUMインボイスは、株式会社TOKIUMが運営している請求書を代行受領・データ化できるサービスです。

請求書をデータ化することで、オンラインで一元管理できるようになり、その利便性の高さが評価されています。

1,500社以上(2023年7月末時点、シリーズ累計)の実績がある人気の高いサービスです。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 基本利用料1万円~+請求書の件数に基づく従量制費用(ユーザー数無制限で利用可能)

※2023年10月現在/詳細は公式サイトを確認

マネーフォワード ケッサイ

特徴

マネーフォワード ケッサイとは、マネーフォワードケッサイ株式会社が運営している企業間請求代行サービスです。

請求データの入力のみで作業を終わらすことができるので、請求業務が効率化され、柔軟なサービス連携で請求業務の自動化を図ることができます。

スタッフが少なくても全請求を完了できるようになったりなど、確かな導入効果が期待できることでしょう。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額費用:要問い合わせ

※2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

楽楽電子保存

特徴

楽楽電子保存は、会社数シェアNo.1の電子帳簿保存システムです。

「楽楽明細」で受け取った電子請求書などを一元管理でき、かつ無料で利用できます。

もちろん電子帳簿保存法に対応しており、有料版ではさらに拡張した機能を利用できます。

料金

- 無料プランあり。有料プランは1000円/月〜

※2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

電子帳簿保存法の対象となる文書

国税関係帳簿

国税関係帳簿とは、国税に関係し、保存が義務付けられている帳簿のことを指します。

「法人税法」や「所得税法」など、国税にかかわる法律により、保存が義務付けられている帳簿のことを指し、仕訳帳・売掛帳・総勘定元帳・現金出納帳・買掛帳・固定資産台帳などがこれに該当します。

国税関係書類

国税関係書類とは、「決算関係書類」と「取引関係書類」、それらをすべてまとめてそう呼ばれます。

決算関係書類には、貸借対照表・試算表・損益計算書・棚卸表などが該当し、また全決算関係書類には、損益計算書・貸借対照表・棚卸表・試算表、などが該当します。

また、取引関係書類に該当する物としては、見積書・納品書・請求書・注文書・領収書などが挙げられます。

請求書などにおいては、「相手先から受領したもの」、「自身で交付したもの」両方の控えが必要です。

電子取引

電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方法によって行う取引」のことです。

電子データでやりとりされた取引、すなわち、請求書・納品書・見積書・領収書・注文書などの書類を、電子メール・クラウドサービス・EDI(電子データ交換)でやりとりした場合、電子取引とされます。

電子帳簿保存法システムを導入するメリット

電子帳簿保存法システムを導入するメリットとしては、以下が考えられます。

書類管理の時間・手間を短縮できる

電子帳簿保存システムを利用して、国税関係の帳簿・書類を電子化することで、整理する際の手間・保管スペースを省くことができます。

また後から書類の確認を行いたい場合でも、必要なデータを検索すればすぐに見つけることができ、書類管理にかかる時間の短縮も実現できます。

業務を効率化したい場合、電子帳簿保存法システムは非常に心強いツールです。

リソースに余裕が生まれる

書類を紙面で保存する場合、用紙・印刷代・保管スペースの確保はもちろん、書類管理を行う人的コストも避けて通れません。

電子帳簿保存法に対応したシステムを活用すれば、人的コストを削減することもでき、社内のリソースにも余裕が生まれます。

データの改ざん・不正防止などセキュリティ面の強化を図れる

電子帳簿保存法に対応するシステムを使用することで、タイムスタンプの付与・訂正削除の記録など、データ改ざん・不正を防止することが実現されます。

紙面での保存を廃止し、電子帳簿での保存に切り替えれば、内部統制も強化され、セキュリティ面も安心できるはずです。

書類の紛失・盗難を防ぐことができる

帳簿や書類を電子化すれば、書類をうっかり紛失してしまうことや、盗難される恐れも軽減することでしょう。

紙の書類が破損してしまった場合、復元できませんが、電子データはバックアップさえしておけば安心です。

電子帳簿保存システムを選ぶのポイント

電子帳簿保存システムを選ぶ際は、以下のポイントに着目しておくと良いでしょう。

国税関係書類を一括で管理できるかどうか

電子帳簿保存法の対象となる国税関係書類は、請求書を初め、納品書・見積書・領収書・注文書などさまざま存在します。

請求書の電子保存は可能だが、それ以外の書類は対応していない、といったようなシステムを利用してしまった場合、管理業務がかえって煩雑になる恐れも否定できません。

対応可能な書類をしっかりと確認し、すべての国税関係書類が一括で管理できるシステムを選ぶことが、業務効率化を推進する第一歩と言えます。

スキャナ保存要件のタイムスタンプに対応しているか

タイムスタンプとは、「その電子データがある時刻に存在しており、それ以降は改ざんされていないことを証明する仕組み」です。

国税関係書類をスキャナ保存する場合、所定の期間内にタイムスタンプを付与するか、もしくは、データの訂正・削除履歴を残セルシステムへ保存することが必須です。

したがって、電子帳簿保存のシステム内にタイムスタンプ機能が含まれているツールを利用すると良いでしょう。

これらに別々のシステムを使わざるを得ない場合も手間とコストがかえってかかってしまう恐れがあります。

まとめ

以上、電子帳簿保存法をはじめ、電子帳簿保存に対応したシステムについて解説いたしました。

電子帳簿保存法によって、国税関係の書類管理は柔軟な方法をとれるようになりましたが、それには電子帳簿保存システムの導入が求められます。

電子帳簿保存システムを利用して、業務効率化を図りたい企業の方はぜひ、この記事を参考になさってみてください。