従業員が生産性を上げて働けるように業務効率化システムを導入する企業が増えていますが、そもそも従業員自身が活発的に働くことができるように健康管理を行うことが企業として当然求められます。

人事担当者、労務担当者がより効率的に健康管理を行えるように、企業として健康管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

本記事では企業としての健康管理の意味や、おすすめの健康管理システム、健康管理システムの導入メリットなどを解説しますのでサービス選定の参考にしてください。

健康管理とは

企業における健康管理とは、法律によって規定されており、労働契約法第5条で自社が雇用する従業員に対して生命や身体等を危険から保護する環境を整備することが義務付けられています。

いわゆる安全配慮義務というもので、さらに安全衛生法では積極的に健康に配慮した職場環境を形成するように積極的に働きかけることが求められています。

そのほかにもストレスチェックや年次有給休暇なども健康管理に含まれ、違反した場合は罰則となる事項もあります。

実際に安全配慮義務を怠ったことによる罰則として、雇用側の企業に損害賠償命令が下された判例も存在するため、決して疎かにすることはできません。

健康管理を怠ることで労災として認定されたり裁判にまで発展してしまったというケースもありますので、日常的に従業員の健康に気遣い、働きやすい環境の改善を行う必要があります。

従業員の健康管理の責任について

組織が健全に成長するためには、従業員の健康状態の適切な把握・管理が必要不可欠です。

昨今、従業員が在宅勤務であるケースが増えたことから、対面で従業員の様子を見守ることは非常に難しくなりました。

したがって、下記で詳しく述べますが、場所や時間を問わず従業員の健康を管理・把握できるツール・外部サービスを導入し活用することが望ましいのです。

健康管理システムとは

健康管理が注目されるようになっただけでなく少子高齢化による人材不足や、テレワークなどの働き方の多様化に伴い「健康経営」に取り組む企業が増えました。

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な思考から考え戦略的に実施する経営手法のことを指します。

健康経営に取り組むことによって、従業員の生産性向上や医療費削減などが期待でき、従業員も活力溢れた仕事ができるようになるため、健康経営に取り組むことは企業と従業員相互にメリットがあります。

健康管理システムは、健康診断関連の情報管理やストレスチェック機能、健康状態の管理機能などが搭載されているため、効率的に健康経営に取り組めるとして昨今注目されています。

健康管理システムでできること

多くの健康管理システムでは以下のことを実現することができます。

- 従業員の健康データの一元管理

- ストレスチェック機能

- 健康診断の予約や受診状況などのデータ管理

- 各役所に提出する書類の自動作成

- 健康状態の分析機能

- スマホで健康状態の申告

- アラート機能

- メール配信機能

導入する健康管理システムによって機能に違いはありますが、大別すると健康情報の管理を主とする健康管理システムと日常の健康状態の管理を目的とする健康管理システムに分けられるでしょう。

おすすめの類似健康管理システム

類似サービス: Wity

(4.5)

| 料金 | 年額500円/人 | 無料お試し | 要問い合わせ |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |

Wity(ウィティ)とは、ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社が運営しているストレスチェックツールです。 ワンタッチでストレスチェックができる手軽さと、その後の継続的なフォローまでがワンストップに実現できる利便性の高さから、多くの企業で導入されています。

ストレスチェックで充実した組織診断を実施

Wity(ウィティ)は、ストレスとの因果関係が強い、組織運営に関わる重要な要因を、厚生労働省の推奨尺度に準拠した形跡でチェックできるように独自開発されています。 組織診断が合わせて可能なWity(ウィティ)オリジナルの尺度から、厚生労働省指定の57項目に対応したものまで、導入企業の用途に合わせて選ぶことができます。

わかりやすいレポート

Wity(ウィティ)は、組織改善に活かしやすい、わかりやすいレポートでストレスチェックの結果を共有してくれるため、初めてストレスチェックツールを導入するという方にもおすすめです。 わかりやすい分布図で、部署ごとの高ストレス者の人数・割合を表示してくれるため、改善に取り組むべき箇所をすぐに把握することができます。

使いやすいシステム

Wity(ウィティ)は、わかりやすい画面で設計されており、ツールの扱いに不安がある方にとっても使いやすいシステムです。 従業員番号や誕生日などのわかりやすいIDを利用したログイン設定がワンタッチで実現でき、AIによる不正回答の検知機能も搭載されています。

類似サービス: LEBER

(4.5)

| 月額料金 | 100円〜/人 | 無料お試し | 要問い合わせ |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |

LEBERとは、CBC株式会社が運営サポートしている医療相談アプリです。 アプリを活用してお持ちのスマートフォンから、チャット形式で24時間365日医師に相談することができます。 一人あたり月額100円~で実際に医療機関に行かなくても手軽に相談ができるため、テレワークを取り入れている企業での健康経営促進にも貢献します。

手軽に問診票を作成

LEBERでは、チャットボットを活用して手軽に問診票を作成することができます。 調子の悪い箇所や症状内容などを選ぶだけという手軽さで、煩わしい操作も必要なく、短時間で問診票を作成することができるため、利用者がストレスを感じることがありません。

症状に合わせた適切なアドバイスをもらえる

LEBERは、いつでも手軽に医師へ相談することができ、最短3分で実名登録された医師からのアドバイスが得られます。 症状に応じた市販薬の推奨もしてくれるため、夜間や週末などの病院が空いていない時間帯でも自己解決することが可能となります。

日本最大級の医師ネットワーク

LEBERには、約400名の医師が登録しています。 内科や外科、産婦人科、小児科、精神科をはじめとした26診療科の医師がサポートしているため、症状に合わせたアドバイスが可能です。

類似サービス: ストレスチェッカー

(4.5)

| 月額料金 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 要問い合わせ |

ストレスチェッカーとは、株式会社HRデータラボが運営しているストレスチェックツールです。 日本最大級の5,300社以上での導入実績があり、官公庁、大学などでも活用されています。

用途に合わせたプランを提供

ストレスチェッカーでは、導入企業の課題や用途に合わせた複数のプランを提供しています。 コストを抑えてストレスチェックを実施したい方には、無料プランがおすすめです。 Web代行プランは、社外にストレスチェック業務を委託できるため、社内のスタッフにストレスチェックの結果を見られてしまうリスクがなく、安心して受検することができます。

柔軟なカスタマイズが可能

ストレスチェックツールは、導入企業それぞれに課題や環境が異なるため、柔軟なカスタマイズ性が求められます。 ストレスチェック実施画面の文言変更 メール送信者名、文言変更等

堅牢性の高いセキュリティ

従業員の個人情報を取り扱う性質上、ストレスチェックツールにおけるセキュリティ対策は必須です。 ファイヤーウォール WAF IDS(不正侵入検知システム) 等

LEBERには、約400名の医師が登録しています。

健康管理システムの料金相場

主要な健康管理システムを比較した場合の初期費用と月額料金の相場を紹介します。

健康管理システムの初期費用の料金相場は、数万円円〜10万円程度となります。

ただし、上記はクラウド型のサービスを導入した場合で、オンプレミス型を導入した場合は初期費用が100万円前後かかるケースもあります。

さらに、オンプレミス型の場合はメンテナンス費用や保守費用が発生します。

月額料金の相場は1ユーザーあたり数百円程で、サービスによっては一定の金額内で決まった人数まで利用できるというものもあります。

また、サービスによっては一部の機能が有料オプションとなっている場合もあるため、検討段階で確認すると良いでしょう。

健康管理システムの選び方

| 製品名 | 参考価格 | 無料トライアル |

|---|---|---|

| FiNC for BUSINESS | – 要問い合わせ | – 要問い合わせ |

| mediment | – 要問い合わせ | – 要問い合わせ |

| CHeck | 要問い合わせ | – あり |

| Wity | 年500円~ | – 要問い合わせ |

| Be Health | 要問い合わせ | – 要問い合わせ |

| lafool survey | 月400円~ | – 要問い合わせ |

| ハピネスパートナーズ | 〜250円 | – 要問い合わせ |

| ストレスチェッカー | 0円〜 | 無料プランあり |

| HM-neo | – 要問い合わせ | – 要問い合わせ |

| WELL ROOM | 5,500円 | – 要問い合わせ |

| Carely | 月200円~ | – 要問い合わせ |

| H.S.S. | – 要問い合わせ | – 要問い合わせ |

| 勤次郎Enterprise ヘルス×ライフ | – 要問い合わせ | – 要問い合わせ |

健康管理システムを選び際は以下のポイントに注目すると良いでしょう。

業務効率化につながる機能を搭載しているか

健康管理業務には「健康診断の予約」「健康診断後の事務作業」「産業医との面談」「従業員からの健康相談」といった工数がかかる業務が少なくありません。

健康管理システムを導入する際は、これらの業務を効率化するための機能が搭載されているかに注目すると良いでしょう。

ExcelやPDFなどで分散されているデータを一元管理できるシステムであれば、作業時間の短縮にもつながります。

セキュリティに問題がないか

従業員の健康状態に関する個人情報を取り扱うため、セキュリティを確認しておくことは重要です。

具体的には、健康管理システムを扱う管理者側で閲覧権限の設定ができるか、プライバシーマークやISMS認証といったセキュリティに関する認証を取得しているか、利用者側のセキュリティが強化できるかといった点に注目すると良いでしょう。

従業員や管理者だけでなく産業医などシステムを利用する区分ごとに柔軟に閲覧権限を設定できるシステムが望ましいです。

また、二段階認証やIP制限といった利用者自身でセキュリティの強化ができるシステムであれば不正ログインや情報漏洩のリスクを低下させることができます。

法改正に迅速な対応ができるか

労働安全衛生法や働き方改革関連法とった健康管理に関する法律の改正はいつ発生するかわかりません。

万が一システム側で法改正への対応が遅れた場合、二重管理の手間が起きる可能性があるため、法改正に合わせて迅速なアップデートができるシステムを選ぶことが重要です。

健康管理システムを導入するメリット

報告書作成が効率化できる

人事や労務が行う健康管理の中には定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出する業務があります。

従業員の健康データをもとに報告書を作成しなければいけませんが、手入力の場合、確認ミスや打ちミスなどで間違った報告書を作成してしまったり確認作業に膨大な時間がかかるケースも。

健康管理システムであれば従業員の健康データをもとに報告書の自動作成、印刷が可能になるため、大幅な業務効率化につながります。

健康課題の把握ができるように

健康管理システム上で、従業員ごとの健康データを確認することができるだけでなく、部署別など情報を絞ってデータの集計をすることもできるため、組織としての健康課題を把握しやすくなります。

課題をもとにした改善が可能に

健康管理システムによって、人員不足による働きすぎが起きているといった課題が明確化できるため、より働きやすい環境を整えるための効果的な改善策を立案できるようになります。

健康管理システムでは従業員の健康データを分析することができるため、その都度課題に応じた改善が可能です。

人材の定着、離職率の低下が実現できる

健康管理システムによって、職場の健康課題が解消できることでより働きやすい環境が形成されます。

働きやすい職場環境が実現されれば人材の流出を抑えることができ、人材の定着率向上が実現されるでしょう。

離職率が低いということは、求人における強いアピールポイントにもなるため企業としてのイメージアップにもつながります。

健康管理システムを導入するデメリット

一部の業務だけの効率化を狙うと効果が薄くなる

一口に健康管理サービスといっても対応できる範囲はさまざまです。

実際には従業員規模や利用する機能の数によっても必要な部分は異なります。

健康管理サービス導入の失敗事例として、「健康診断の管理とストレスチェックが乖離してしまう問題」が挙げられます。

健康診断代行サービスとストレスチェックの受検システムは業務として別であるため、異なるサービス業者に外注している場合も少なくありません。

デメリットの解消法としては、健康管理業務を網羅しているところを選び、導入に費用がかからないオプションが用意されているかを十分に確認するのが良いでしょう。

健康管理サービスで業務効率化する方法が分からず、活用しきれない

健康管理サービスには、業務効率化に繋がる機能が沢山用意されていますが、実際に使いこなせなければ効率化は見込めないでしょう。

対策として挙げられるのは、

- 健康管理サービスについて丁寧に説明がされているか

- 利用者に寄り添った目線でアップデートされているか

といったポイントを確認するべきです。

自社にぴったりな健康管理システムを選定出来ない

健康管理システムはサービスごとに解決できる点や費用が異なります。

社内でシステム提案を行う際は、稟議を通す必要があり、複数のシステムを比較検討した上で厳しくチェックされるのが通常です。

そのため社内提案資料に複数のシステムを検討した結果を記載し、上層部を納得させる必要があります。

この際、初めて社内でシステム導入を提案する場合、選定する基準に悩む方も少なくないはずです。

おすすめの健康管理システム19選

FiNC for BUSINESS

特徴

FiNC for BUSINESSとは、株式会社 FiNC Technologiesが運営しているクラウド型の健康支援ソフトです。

従業員の健康行動の支援ツールとしてはもちろん、産業保健領域の業務効率化も実現することができます。

クラウドで提供されているサービスであるためテレワーク・リモートワークでも利用可能です。

データの一元管理で社員の健康状態を効率的に管理、適切なサポートを実現します。

料金

要問い合わせ

※価格情報は2022年4月時点のもの

mediment

特徴

medimentとは、従業員のあらゆる健康データの一元管理が可能な産業保健業務のクラウドサービスです。

就労判定や労基署への報告書作成がワンクリックで可能なため、人事労務担当者の業務を大きく効率化させることができます。

医療通訳や女性産業医の紹介などのサポートも行っています。

システム内に必要な情報を一元化することで、いつでも情報を検索できることができ、業務効率化につながります。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2022年11月現在/詳細は公式サイトを確認

CHeck

特徴

CHeckは、株式会社アスマークが運営しているハラスメント防止サービスです。

パワハラ防止法に完全対応しており、ハラスメントに関するアンケート調査や社内体制作りのサポート、ハラスメント対策研修などの幅広いサポートを実施しています。

定期的に実施するハラスメントに関するアンケートを通して、社員に当事者意識を持たせることができ、パワハラ防止法対応のPDCAサイクルを回すことが可能なサービスです。

料金

- リサーチ:20万円〜

- 予防対策サポート:30万円〜

- 研修:16.5万円〜

- ハラスメント外部相談窓口の設置支援:月額1.5万円〜

- 無料トライアルあり

2023年2月現在/詳細は公式サイトを確認

Wity(ウィティ)

特徴

Wity(ウィティ)とは、ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社が運営しているストレスチェックツールです。

柔軟なストレスチェックがワンタッチでできる手軽さが魅力的で、その後の継続的なフォローまでが1つのツールで実現できます。

回答者1人あたりにかかる料金は500円と安価で、充実したストレスチェック診断が低コストから始めることができる点が優れています。

レポートがわかりやすく、簡単に診断結果の共有ができるため、管理者側にとっても利用しやすいツールです。

料金

- Web受検実施費用:年額500円/名

2023年2月現在/詳細は公式サイトを確認

ストレスチェッカー

特徴

ストレスチェッカーは、株式会社HRデータラボが運営しているストレスチェックツールです。

日本最大級の導入実績があり、法人はもちろん、官公庁や大学などの導入実績もあります。

導入企業ごとに最適なカスタマイズが可能で、セキュリティ対策にも注力しています。

コストを抑えて利用できる無料プランを提供しているため、ストレスチェックを低コストからスタートさせることができます。

料金

- 初期費用:0円

- 年額料金:0円〜

2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

Be Health

特徴

Be Healthは、株式会社エヌ・エイ・シーが運営している健康管理システムです。

使いやすく、柔軟性にも優れているため、初めての健康管理システムにもおすすめで、幅広い企業や大学、官公庁からも導入されている実績があります。

単位や表記がバラバラになっている健診データを統一する機能が搭載されており、データの一元管理を実現します。

また、担当者側でフォーマットを調整する手間がなく、データの取り込みをワンクリックで完了できるため、大幅な業務効率化につながります。

料金

- 買い切り型:初期費用 302万円/保守1年分 37.5万円

- サブスク型:初期費用 92万円/保守1年分 120万円

2023年4月現在/詳細は公式サイトを確認

ハピネスパートナーズ

特徴

ハピネスパートナーズは、エムスリーヘルスデザイン株式会社が運営しているクラウド健康管理システムです。

システムを利用する現場担当者のことを考えた設計となっており、クラウド型であるため、離れた拠点の従業員情報も一元管理することができます。

二次健診対象者や長時間労働者をフォローするための機能も搭載されています。

また、特殊業務の登録や閲覧が可能で、登録された業務歴をベースとして、必要な健診コースを表示してくれる機能も、特徴的です。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:〜250円

- オプション:別途見積もり

2023年8月現在/詳細は公式サイトを確認

WELL ROOM

特徴

WELL ROOMは、多言語に対応した健康管理システムです。

外国籍社員を含めた全ての社員の健康支援を可能にします。

多言語に対応しているため、外国籍社員が抱える仕事や日常生活における悩み相談にも対応でき、人事労務部門の業務負荷を軽減することができます。

健康に関する課題を解消し、働きやすい環境を整えることで、離職率の低下を実現し、採用コストの減少につなげることが可能となります。

外国語対応が可能な健診実施医療機関をシステムから予約することができ、担当者が医療機関を探す負担を軽減することができます。

料金

- SMALL TEAM(利用社員数15名未満):月額5,500円

- LARGE TEAM(利用社員数15名以上50名未満):月額11,000円

- SMALL BUSINESS(利用社員数50名以上300名未満):月額55,000円

- LARGE ENTERPRISE(利用社員数300名以上):要相談

※料金情報は2024年3月時点のもの

lafool survey(ラフールサーベイ)

特徴

ラフールサーベイは株式会社ラフールが運営する健康管理システムです。

サービスローンチからわずか1年で導入企業数550社を突破という実績があります。

従業員の健康状態の把握が効率的にでき、従業員の心理的安全性とエンゲージメントの可視化を実現します。

質問項目数141という実に多角的な意識調査が可能なため、従来では把握することができなかった従業員が抱えるストレスに早い段階から気づくことが可能です。

料金

- 初期費用:100,000円

- 月額料金:400円/ユーザー

2021年7月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:ラフールサーベイ公式サイト

HM-neo

特徴

HM-neoは、NTTテクノクロス株式会社が提供している総合健康管理システムで、従業員の健康診断計画から結果管理までを一元管理することができます。

ExcelやPDFで保存していたデータをシステム上で一元管理することができ、産業医意見書、面談記録票、健診結果票、ストレスチェック結果報告など幅広い書類の作成が可能な点も魅力的です。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2021年7月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:HM-neo公式サイト

Carely(ケアリィ)

特徴

Carelyは小規模オフィスから従業員数1,000名以上の大企業まで幅広く導入することができる健康管理システムです。

健康診断情報やストレスチェックなど従来紙で管理していた健康に関する情報をシステム上で一元管理することができ、健康経営を実現します。

料金

- 初期費用:クラウド月額費用3ヶ月分

- 月額料金:要問い合わせ

2021年7月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:Carely公式サイト

H.S.S.

特徴

H.S.S.は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社が提供している健康管理システムです。

産業衛生業務の効率的なサポートや健康経営の推進を実現することができるプラットフォームとして970社以上から導入されており、月間の利用継続率も99.8%という高さから導入効果の高いサービスと言えます。

一元化による工数削減や、導入企業のニーズに応じた柔軟な導入支援、強固なセキュリティによるデータ保護などが魅力的です。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2022年9月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:H.S.S.公式サイト

勤次郎Enterprise ヘルス×ライフ

特徴

勤次郎Enterpraise ヘルス×ライフは、手軽に始めることができる健康管理システムです。

ゲーム感覚のようにポイントを貯めて、ポイント還元による褒賞等が設定できるため、従業員のモチベーションを高めながら健康管理を行うことができます。

総合データを分析してストレスチェックや生活習慣状況を把握することができ、社員数が多い場合でも管理が煩雑化することがありません。

専門スタッフとの面談を受けることができるため、より的確なアドバイスを受けることができます。アドバイスはオンラインで受けることができるため、足を運ぶ手間もかかりません。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2022年9月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:勤次郎Enterpraise ヘルス×ライフ公式サイト

リモート産業保健

特徴

産業医の選任からストレスチェックまで健康管理にまつわる課題を解消して従業員が働きやすい環境を構築するリモート産業保健。

業界でも最安水準の価格で利用でき、産業医と看護職による2人体制によって、担当者の負担を軽減、従業員のメンタルケアを実現することができます。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:30,000円〜

2022年9月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:リモート産業保健公式サイト

newbie

特徴

newbieはクラウド方の健康管理システムです。

健康数値をデータ化して分析改善できるだけでなく、人と企業の間で変容する健康経営サイクルをスムーズに回すことが可能となります。

健康データのペーパーレス化が実現できるため、コストカットや管理の効率化が可能となるため、業務効率が向上します。

また、従業員や組織の健康状態を年度別や部署別などの多角的な角度から分析することができます。

料金

- 初期費用:500円〜/ユーザー

- 月額料金:50円〜/ユーザー

2022年9月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:newbie公式サイト

バリューHR

特徴

バリューHRは、健康診断の予約や管理、健診費用の支払い代行など幅広い健康診断に関わる業務をクラウド上でサポートしている健診予約システムです。

24時間いつでも健康診断の予約ができ、管理者の負担も軽減されます。

時間や場所を問わずにWeb上からいつでも健診予約が可能になるため、スムーズに健康診断を受けてもらうことができるようになります。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2022年9月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:バリューHR公式サイト

HELPO

特徴

HELPOとは、すぐに専門的な知識を持った医療従事者に相談できる、健康に関する悩みに寄り添ったヘルスケアツールです。

24時間365日対応してくれるのが魅力的です。

未病の状態や、病院に行くかどうか迷う程度の体調不良などを相談できるので、従業員の不安を軽減するのに最適です。

リモートワークなどの勤務体系にも対応できるサービスとして人気を博しています。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2023年1月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:HELPO公式サイト

Smart相談室

特徴

Smart相談室は、従業員のメンタルサポートを請け負うサービスです。

Smart相談室を導入することで、従業員のメンタルの不調に敏感になり、不調になる前の予防を強化することができます。

休職・離職予防・生産性向上を期待することができ、従業員の休職や退職を防止することができます。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2023年1月現在/詳細は公式サイトを確認

画像·データ出典:Smart相談室公式サイト

ねむりのジム

特徴

ねむりのジムは、睡眠時間と睡眠の質に注目し、睡眠センサーとスマホアプリの連動により、1日の睡眠時間・活動量を記録するアプリです。

ユーザーが目標を決め、それに対してポイントが付与されるので、貯まったポイントをギフトへ交換などのサービスが用意されています。

シンプルなプログラムが構築されており、続けやすいのも特徴で、ねむりのジムに参加した46%の人が、体重マイナス2kg以上、腹囲マイナス2cm以上など、ダイエット効果が期待できます。

料金

- 初期費用:要問い合わせ

- 月額料金:要問い合わせ

2023年1月現在/詳細は公式サイトを確認

データ出典:Smart相談室公式サイト

健康管理システムを導入する際の注意点

全社での取り組みが必要

健康管理システムは導入すれば必ず職場環境が改善されるわけではありません。

システムの使い方や、導入することにどんなメリットがあるのかをしっかりと従業員や上司へ説明して研修を行うことが重要です。

コミュニケーション不足になる可能性も

健康管理システムは、従業員の健康データが管理画面1つで把握できるため、利便性が高いことがメリットですが、データだけに頼って実際に働いている社員様子を目で確認したり、コミュニケーションから抱えているストレスをチェックするといった確認作業がおそろかになる危険性があります。

データの把握も重要ですが、日常的なコミュニケーションの形成で信頼関係を構築することも必要な点に注意しましょう。

本格的な運用にはある程度の時間が必要

健康管理システムは導入することによってすぐに健康管理に活用できる機能も多数あります。

ですが、例えば分析機能などは従業員の日々の健康状態がある程度蓄積されることで健康状態に関する傾向を分析して課題を明確化することができるため、本格的にその力を発揮するためにはある程度の運用期間が必要になることに注意が必要です。

健康管理システムに関して動画で詳しく解説

効率的な健康管理にはシステムの導入がおすすめ

健康管理についての意味やおすすめの健康管理システム、導入のメリットなどについて解説しました。

健康経営が注目されるようになり、健康経営に取り組んでいることで企業としてのアピールポイントを増やしたいという方も少なくはないでしょう。

従業員が働きやすい環境を作り、社員一人ひとりが大切に扱われていると感じることができれば、自然とエンゲージメントも高まり、モチベーション向上からの生産性アップも期待できます。

効率的な健康管理を実現するためには、健康管理システムの導入がおすすめですが、基本的にコストがかかるものなのでしっかりと比較検討してから導入するようにしましょう。

(参考)産業医の設置義務はいつから?

産業医は、企業における従業員の心身の安全を守り・快適に業務を行えるよう、労働安全衛生法によって設置が義務付けられています。

事業場に常時50人以上従業員がいる場合、産業医の設置は義務となり、50人に達してから14日以内に設置する期限が設けられています。

3,001人以上の事業場では2名選任する必要があります。

選任すべき事由があるにも関わらず、選任しなかった場合、労働安全衛生法に違反したとみなされ、50万円以下の罰金に値することもあります。

(参考)健康診断の結果は会社がどこまで把握するべき?

法律では、企業から従業員に健康診断結果を伝えるべきとされていますが、先に従業員が受け取り、その結果を企業に提出する方式の企業も少なくありません。

その際、労働安全衛生規則によって定められている、定期健康診断で必ず調べるべき項目とは、

- 既往歴及び業務歴の調査

- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

- 身長、体重、視力及び聴力の検査

- 胸部エックス線検査及び喀痰検査

- 血圧の測定

- 貧血検査

- 肝機能検査

- 血中脂質検査

- 血糖検査

- 尿検査

- 心電図検査

の11項目とされています。

その中で、必ず企業に報告する必要がないものは、

- 身長(20歳以上の場合)

- 腹囲(35歳を除く40歳以下であること・妊娠していること・BMIが20以下であること、これら3つのうちどれか一つでも該当している場合は、報告の義務なし)

- 胸部エックス線

- 貧血検査・肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査の結果(35歳の者を除く40歳未満の場合)

とされています。

(参考)健康診断結果のデータ化について

現在厚生労働省では、健康診断結果を健康づくりに活かせるよう、データ化の推進を行っており、マイナンバーカードに健康保険証の機能とともに、2021年10月よりマイナポータルで自身の特定健康診断情報や薬剤情報などの閲覧が可能になりました。

データ化された健康情報がマイナポータルに保存されることで、自身の健康情報へいつでもアクセスすることができるようになり、高額療養費制度に関する申請手続きは不要、居住地が変わった際もデータがそのまま引き継がれるため、管理は簡単になります。

このような機能を活かすには、「健康診断結果のデータ化」が必須なのです。

(参考)テレワークや在宅勤務における健康管理とは?

従業員の健康リスク

テレワーク下での課題として、仕事とプライベートをうまく切り替えることができず、意図しない長時間労働・隠れ残業が常態化してしまうことなどが考えられます。

テレワークにおいて、人事担当者や上司が従業員の体調をしっかりと把握することは、なかなか難しいものです。

長時間のデスクワークは、通勤がなくなったことによる運動不足に加え、精神面での不調に陥る恐れもあります。

管理システムの導入

課題に対しての対策としてあげられるのは、健康管理厚生労働省のガイドラインに則り、労務管理システムを活用することです。

メール操作の時間帯制限、時間外に労働が及ぶと警告の表示、社内システムに外部のデバイスからはアクセスできない設定、などを行うことで、サービス残業は予防されることでしょう。

コミュニケーションによるモチベーションの維持

雑談専用のチャットルームなどを開設するのも非常に効果的です。

業務以外のことで、気軽にコミュニケーションをとれるようにすることで、孤独感を払拭し、社員の不調・不安に気づけるきっかけになることでしょう。

また、人事評価ツールなどによって、業務を適切に評価し、報酬・インセンティブを付与することも良いでしょう。

体調・ストレスを把握できる環境の構築

ストレスチェックを定期的に行うこともおすすめです。

それにより、社員全体の心身の状態が定量的に把握できるようになります。

質問は極力シンプルなものに設定し、回答結果は他の社員に秘密にされる上、人事評価にも関わらないことをあらかじめ伝えておけばより回答率は高まるはずです。

チャットで利用可能な、健康相談窓口を設置し、いつでも専門家に相談できる環境を構築しておくことも社員にとって親切と言えるでしょう。

(参考)健康診断を受けない社員の対処法

健康診断を拒否する理由としては主に以下の理由が挙げられます。

- 体型にコンプレックスを持っているから

- 健康診断の結果によって昇進に影響しないか心配だから

- 忙しくて時間がないから

- かかりつけの医師・医療機関に任せたいから

そのような理由により、健康診断を受けたがらない社員に対しては、懲戒処分の対象になってしまうことを伝えるなどして受診してもらうように依頼するようにしましょう。

従業員は会社の健康診断を受ける義務があることは再三記した通りですが、健康診断を受けない場合は、業務命令違反に該当することをしっかりと伝えるべきです。

仮に懲戒処分を与えてもなお、従業員本人が健康診断を受診しない場合、経営者の責任になりかねません。

そう言った時のために、

「命令を受けたにも関わらず健康診断を受診しなかった旨や、就業中に健康状態が悪化しても会社に責任がないという旨を記載した念書をとっておくことも重要です。

(参考)高ストレス者の異動は妥当?

基本的に、ストレスチェックで「高ストレス」が認められたものに対し、医師が指導したことを理由としての、労働者の解雇・雇い止め・退職勧奨は禁じられています。

それに伴い、異動など、就業上の措置においても、まず考慮されるのは本人の意思です。

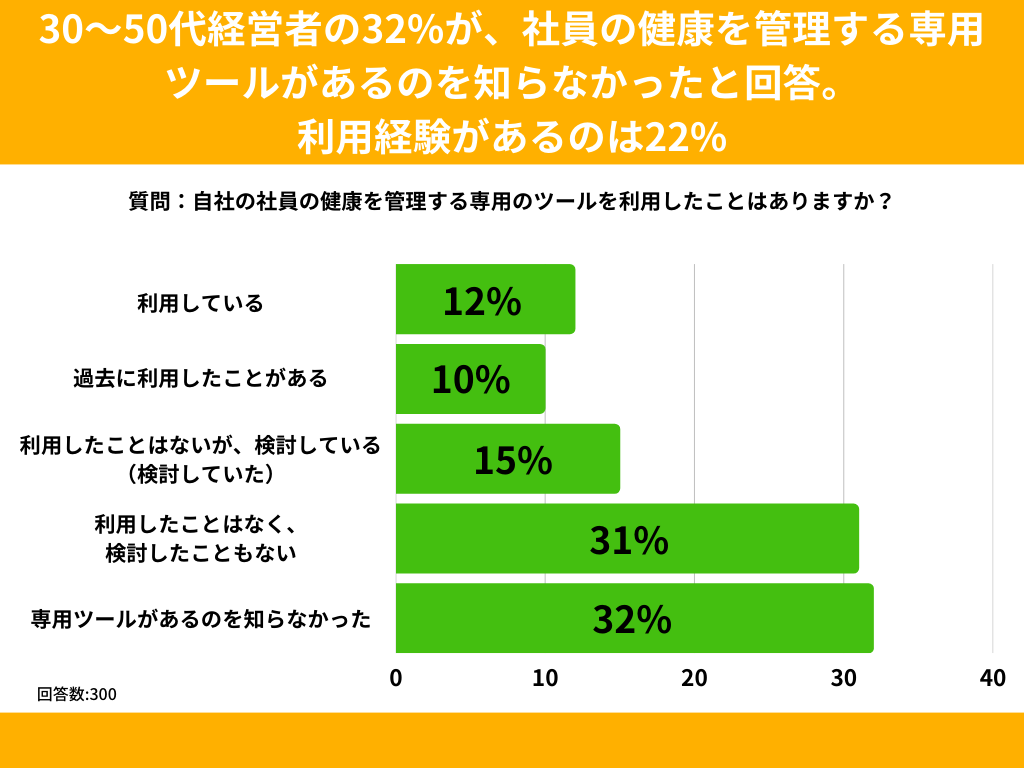

30~50代経営者の32%が、社員の健康を管理する専用ツールがあるのを知らなかったと回答。利用経験があるのは22%【社員の健康管理に関するアンケート】

調査概要

対象者:全国の30歳〜59歳の男女/経営者・役員

サンプル数:300人

居住地:宮城県,東京都,愛知県,大阪府,福岡県

調査方法:ネットリサーチ

アンケート実施日:2023年7月7日

調査メディア: STRATE[ストラテ]:https://strate.biz/

【質問:自社の社員の健康を管理する専用のツールを利用したことはありますか?】

質問に対しての回答選択肢は以下

1.利用している

2.過去に利用したことがある

3.利用したことはないが、検討している(検討していた)

4.利用したことはなく、検討したこともない

5.専用ツールがあるのを知らなかった

30代〜50代の男女を対象とした「自社の社員の健康を管理する専用のツールを利用したことはありますか?」というアンケートで最も多かった回答は「専用ツールがあるのを知らなかった」で32%でした。

次いで多かったのが「利用したことはなく、検討したこともない」と回答した方の31%。「利用したことはないが、検討している(検討していた)」という回答が15%、「利用している」という回答が12%、「過去に利用したことがある」が10%で、社員の健康を管理する専用ツールがあるのを知らなかったと回答した方は全体の3割以上に及びました。

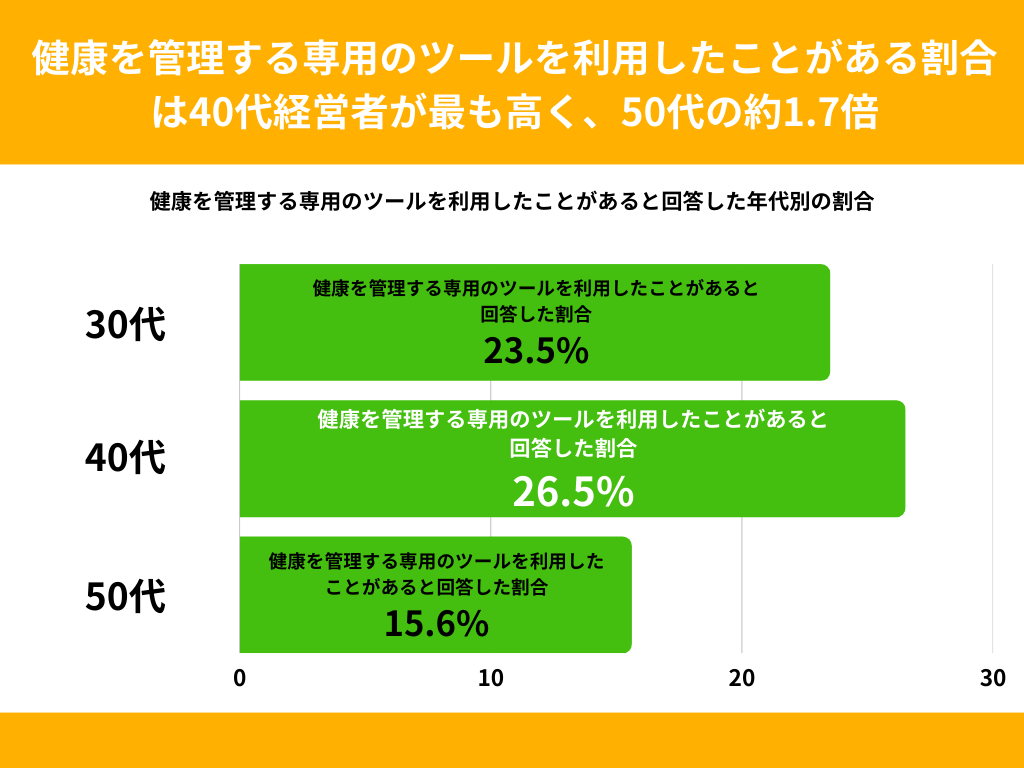

【健康を管理する専用のツールを利用したことがある割合は40代経営者が最も高く、50代の約1.7倍】

健康を管理する専用のツールを利用したことがあると回答した割合を年代別でみてみますと、40代が最も高く26.5%、次いで30代が23.5%、50代は15.6%という結果になりました。

40代経営者の3割近い方が、健康を管理する専用のツールを利用したことがあることが分かりました。