備品を購入したいときやステップアップのために講座を受講したいときなど、決裁書を作成するシーンは多くあります。

申請の際に決裁書と稟議書のどちらを作成すればいいか、迷う機会も多いのではないでしょうか。

双方には、決裁のために承認が必要な人数と手続きの違いがあります。

本記事では、使い分けが難しい決裁書と稟議書の違いや、決裁書の書き方について解説しています。

双方の違いを理解して効率よく申請をしたい方は、ぜひ、記事をご覧ください。

決裁書とは?

決裁書とは「決裁願」とも呼ばれ、備品の購入など会社の費用を使って行動する許可をもらうために、上司や代表者に申請する書類を作成することを指します。

決裁書を承認するために必要な人数は1人です。

そのため、稟議書よりも手間が少なく、スピーディに起案を実行に移すことが可能です。

おすすめの類似ワークフローシステム

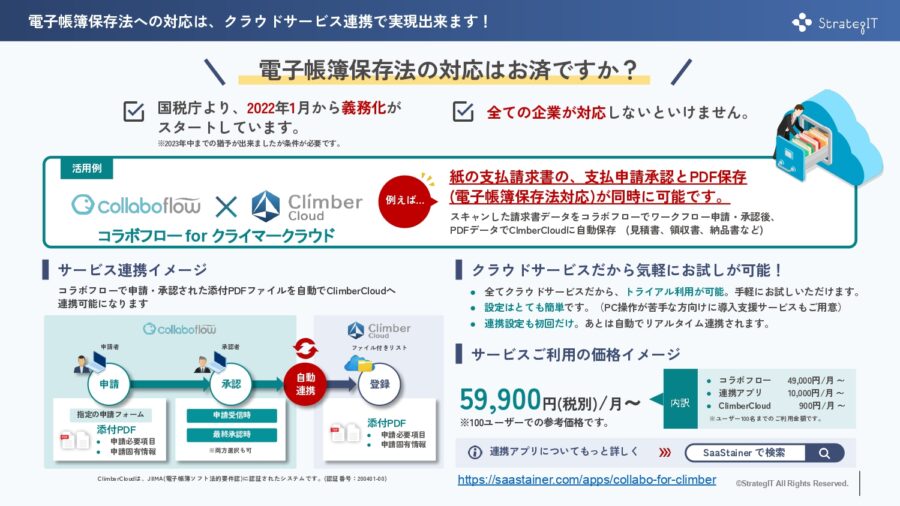

類似サービス: コラボフロー

(4.5)

| 月額料金 | 500円〜/人(クラウド版) | 無料お試し | 30日間無料 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ | 最低利用人数 | 5ユーザー〜 |

継続利用率は99.55%のワークフローシステムで専門的な知識がなくてもExcelなどで作成したフォームを活用できるため、導入が簡単で操作も直感的に扱うことができるため属人化が起きる心配もありません。

簡単操作でワークフローを作成

コラボフローは3ステップでワークフローを作成することができます。 普段から利用しているExcelで柔軟に申請フォームをデザインすることが可能なため、難しい専門知識やツールを用いる必要がありません。

Webからも申請フォームが作成できる

Excelを利用していないという場合でもコラボフローであれば問題ありません。 直接Webから申請フォームを作成することができ、作成方法も必要なパーツを並べていくだけなので非常に手軽となっています。 フォームの編集画面は見やすく、直感的に操作することができるため一部の人しか使いこなせないということもありません。

運用をしながら改善が可能

更新時に設定済みの入力項目情報は、更新した後でもそのまま引き継がれるため運用しながら業務改善をしていくことが可能です。 更新バージョンは管理され、運用反映のタイミングを管理することもできます。

類似サービス: MA-EYESnc

(4.5)

| 月額費用 | 40,000円〜 | 無料トライアル | 30日間無料 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 最短導入期間 | 3営業日 |

MA-EYESncとは、株式会社ビーブレイクシステムズが提供しているクラウド型の業務管理システムです。 「プロジェクトの収支が把握できない」「複数のシステムに情報入力をしなければいけない手間が発生している」「集計作業が手間で確認作業に時間を要している」といった課題を感じている方におすすめです。

プロジェクトの収支をリアルタイムで確認

MA-EYESncでは、プロジェクトに紐づく経費や、社員・外注の方の実績を登録することで、プロジェクト終了前でも予実を確認することができます。 いつでもリアルタイムにプロジェクトの進捗が確認できるようになるため、未然にプロジェクトの赤字化を防ぐことができるようになります。

全ての情報を一元管理

複数のシステムに同じ情報を入力しなければならず、作業に時間を要しているといった課題も、MA-EYESncであれば解消できます。 MA-EYESncに入力した情報は引き継がれるため、二重入力が発生しません。 また、「受注と購買」といった異なる業務でも、1つのシステムで管理してシームレスな情報遷移を実現します。

分析帳票をワンクリックで出力

MA-EYESncで業務を管理することで、売上や粗利に関する帳票など、あらゆる情報をExcelデータとして出力することが可能となります。 それぞれにピボットが組まれているため、ユーザーが知りたい情報を多角的に確認することができます。

類似サービス: Shachihata Cloud

(4.5)

| 月額費用 | 110円〜/ユーザー | 無料お試し | あり |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 最短導入期間 | 即日〜 |

Shachihata Cloudとは、シヤチハタ株式会社が運営している電子印鑑サービスです。 紙のワークフローをそのまま電子化することができる手軽さが魅力的で、マニュアル不要で導入できます。

紙の決裁業務をそのまま電子化

Shachihata Cloudは、今まで紙で行っていた申請から承認までのプロセスを、そのままデジタル化することが可能です。 現在利用している印鑑をセキュアな環境でそのまま電子化でき、電子化の再現度が非常に高いため、紙と電子で使用する印鑑を変える必要がありません。

運用に合わせて柔軟な設定が可能

Shachihata Cloudは、ワークフローを変えずに捺印した文書をそのままPC・スマホアプリから回覧、承認することができます。 電子化しても、現在のワークフローを変えることなく決裁ができる柔軟性が魅力的で、オフィスにいなくてもスマートフォンなどから手軽に確認、承認ができるため、決裁者が忙しく、なかなか承認がおりないという課題の解消につながります。

電子帳簿保存法対策に有効

Shachihata Cloudは、2022年に電子取引ソフトのJIIMA認証を取得しており、電子帳簿保存法の要件を満たしていることがわかります。 文書に対してインデックスを付与し、電子帳簿保存法の要件を満たした形式での文書保管、検索が可能です。

その他のおすすめのワークフローシステム

決裁書と稟議書の違い

決裁書と稟議書には、役割としての違いがあります。

| 稟議書 | 起案した内容を実行するためには、複数人数の承認および許可が必要 |

| 決裁書 | 起案した内容を1人が承認・許可すれば実行できる |

そのため、決裁書はすぐに意思決定が必要な際には便利ですが、1人の判断により事項が決定するので人的なミスが起こりやすくなります。

会社の利害に大きく影響が出るような起案や慎重に判断したい場合などは、決裁書よりも稟議書を活用すると良いでしょう。

また、企業によっては、まず複数の関係者に稟議書を承認してもらってからあらためて決裁書の提出が求められる場合や、承認の過程を省略し、いきなり決裁書の提出を求められる場合もあります。

特に迅速な意思決定が必要な場合は、すぐに決裁書を求められることが多いようです。

おすすめのワークフローシステム

決裁書の書き方のポイント

決裁書を書くときのポイントを説明します。

(1)簡潔に書く

決裁書を書くときの一番のポイントは、わかりやすく簡潔に書くことです。

承認のためにアピールしようとして、文章が長くなりすぎてしまうと相手に何が目的なのか伝わりにくくなってしまいます。

また、専門用語などの難しい言葉はかみ砕き、調べなくてもわかるような言葉に言い換えると、承認担当者の負担減に繋がります。

決裁書作成後はもう一度読み返し、わかりやすい決裁書になっているか確認しましょう。

余計な情報が入っていると感じたときには、その部分は削除します。

(2)メリットとデメリットを記載する

決裁書にはメリットとデメリットの両方を記載することが重要です。

物事には、メリットとデメリットが必ず発生します。

そのため、メリットのみ記載された決裁書は、デメリットを隠しているのではないかという懸念が生じてしまうのです。

メリットとデメリットを比較して、メリットをアピールするような決裁書を書きましょう。

(3)具体的な数字やデータを記載する

具体的な数字やデータは、メリットをより伝えやすくなります。

例えば、「年間の電気使用量が○○円削減されるため、年間○%の費用削減が考えられます」と言うような書き方です。

具体的な数字がある方が、上司もイメージがつきやすくなります。

また、参考にした資料の添付やURLの記載があるとより効果的です。

効率よく承認を得るためにも、必要なデータなどは積極的に活用しましょう。

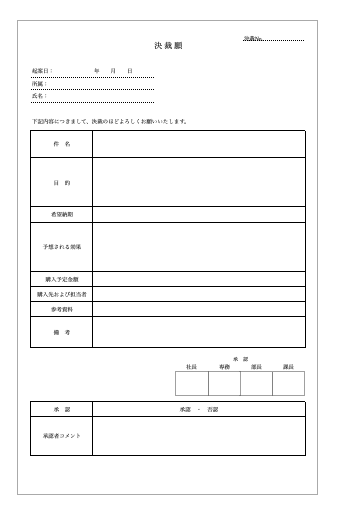

決裁書の例文テンプレート

決裁書の例文テンプレートを紹介します。

決裁書には、必要に応じて次のことを記載するようにしましょう。

1.表題(ここでは「決裁願」)

2.決裁No.

3.起案日

4.所属

5.氏名

6.申請する内容のタイトル

7.目的

8.希望納期

9.予想される効果

10.購入予定金額

11.購入先および担当者

12.参考資料

13.備考

参考資料の欄には、起案する際に参考にした資料の名前や、サイトのURLなどを記載するとアピールしやすくなります。

決裁担当者の負担にならないような決算書を作成することが大切です。

決裁書と稟議書には承認に必要な人数に違いがある

決裁書と稟議書は、ともに起案の内容に対して承認と許可を得るものです。

しかし、稟議書は複数人の承認・許可が必要ですが、決裁書の承認に必要な人数は1人だけという違いがあります。

そのため、決裁書は稟議書よりも素早く実行に移せますが、判断ミスなどのヒューマンエラーのリスクも否めません。

会社の利害に大きく影響する、慎重に進めたいなどの理由があるときは、決裁書よりも稟議書にて申請した方が良いでしょう。

決裁書と稟議書を上手に活用し、効率よく業務をしていきましょう。