- 月額費用

- 990円〜

- 初期費用

- 0円

- 無料お試し

- 30日間

- 導入社数

- 10,000社

新型コロナウイルス対策として今では新しい働き方の1つとして定着しつつあるテレワーク。オフィス以外の場所での勤務において重要なのはオフィスでの勤務と同様の情報共有を実現させることです。

時間や場所にとらわれずいつでも最新の情報、必要な情報を共有する環境を作ることで離れた場所にいる従業員の作業効率を向上させることができますが、そのためには情報共有ツールの導入がおすすめです。

今回はそんな情報共有ツールの中からDocBase(ドックベース)というサービスについてご紹介させていただきます。

DocBaseとは

DocBaseとは株式会社クレイが提供している情報共有ツールです。

直感的に操作できるのでPCの操作に慣れていないという方でも簡単に利用することができ、テレワークのような社外での勤務を採用している企業はもちろんのことアルバイトやフリーランスと多く契約しているという企業でも権限付与による適切な情報共有を可能にしてくれることから登録実績7,000社を突破している人気のサービスです。

国内の導入企業例としては、BASE株式会社や株式会社サイバーエージェント、株式会社GameWithなどの有名企業から多く導入されている実績があります。

DocBase(ドックベース)の実際の使用ユーザーのレビュー

動画の文字起こしはこちらから

おすすめの類似グループウェア・プロジェクト管理ツール

類似サービス: MarketWatcher NEO

(4.5)

| 月額費用 | 30,000円〜 | 無料お試し | 10名まで体験無料 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ | 導入会社 | 要問い合わせ |

MarketWatcher NEOとは、インパクトフィールド株式会社が運営しているラウンダー向けのグループウェア・業務支援ツールです。 スケジュール管理やタスク管理、活動報告・日報など、豊富な機能を搭載しており、いずれもシンプルで使いやすい操作性で利用することができます。

シンプルで使いやすい機能を搭載

MarketWatcher NEOには、メッセージ配信、チャット、活動報告といった生産性向上や業務効率化につながるシンプルな機能が搭載されています。 現場の様々なデータをリアルタイムに収集し、分析することで、店舗運営の課題を明確にし、課題改善につなげることができます。

スピード導入が可能

導入に1ヶ月〜2ヶ月程度の期間を要するサービスが多い中で、MarketWatcher NEOは、発注から最短1週間で導入することができます。 クラウド型のサービスであるため、短期間での導入が可能となっており、ハードウェアの設置やシステム構築などの手間もありません。

店舗巡回の状況をリアルタイムに把握

MarketWatcher NEOには、チャット機能や活動報告機能、タスク機能といったリアルタイムに情報を共有できる機能が搭載されています。

類似サービス: Shachihata Cloud

(4.5)

| 月額費用 | 110円〜/ユーザー | 無料お試し | あり |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 最短導入期間 | 即日〜 |

Shachihata Cloudとは、シヤチハタ株式会社が運営している電子印鑑サービスです。 紙のワークフローをそのまま電子化することができる手軽さが魅力的で、マニュアル不要で導入できます。

紙の決裁業務をそのまま電子化

Shachihata Cloudは、今まで紙で行っていた申請から承認までのプロセスを、そのままデジタル化することが可能です。 現在利用している印鑑をセキュアな環境でそのまま電子化でき、電子化の再現度が非常に高いため、紙と電子で使用する印鑑を変える必要がありません。

運用に合わせて柔軟な設定が可能

Shachihata Cloudは、ワークフローを変えずに捺印した文書をそのままPC・スマホアプリから回覧、承認することができます。 電子化しても、現在のワークフローを変えることなく決裁ができる柔軟性が魅力的で、オフィスにいなくてもスマートフォンなどから手軽に確認、承認ができるため、決裁者が忙しく、なかなか承認がおりないという課題の解消につながります。

電子帳簿保存法対策に有効

Shachihata Cloudは、2022年に電子取引ソフトのJIIMA認証を取得しており、電子帳簿保存法の要件を満たしていることがわかります。 文書に対してインデックスを付与し、電子帳簿保存法の要件を満たした形式での文書保管、検索が可能です。

DocBaseの機能·特徴

同時編集機能

DocBaseでは1つのメモを複数人で同時に編集することが可能です。リアルタイムに情報が共有されるので常に最新の情報を共有することが可能となっています。また、文章を使ってのコミュニケーションを前提としているのでWordのように簡単に文字を入力することができる文書エディタを採用しています。メモ本文の入力はメモ作成に便利なMarkdown形式で入力することが可能です。

もちろん文字だけでなく画像やファイルを挿入することも可能です。文字だけでは伝えきれない部分を画像の挿入によって簡単に補うことができます。

安心のセキュリティ対策

テレワークや外部とのやりとりに利用する際に注意する点としてセキュリティ面がありますがDocBaseでは2段階認証やデータの暗号化、アクセス制限、シングルサインオンなどの機能によって強固なセキュリティを実現しています。

ドキュメントごとに共有できるメンバーを設定できるので、アルバイトや外部のデザイナーなど一部のメンバーには見せることができない情報が含まれているドキュメントも簡単に参加メンバーを設定することができるので安心です。

簡単な文書管理機能

DocBaseでは簡単にメモを管理することができます。メモにタグをつけて分類し、スター機能によって優先度の高いメモをメニュー画面からすぐ閲覧することができるようになります。

また、ピン留め機能を使うことで重要なメモを一覧に固定することが可能になります。グループメンバーだけ、外部メンバーだけにメモを共有することもできるのでプロジェクト管理のツールとしても有効に利用することができます。

DocBaseの料金·価格

月額900円から利用できるスタータープラン、月額4,500円から利用可能なベーシックプラン、月額9,000円から利用可能なレギュラープラン、月額19,500円から利用可能なビジネス100プランなどが提供されています。いずれも初期費用は0円です。

200人以上で利用する場合は公式サイトより100人単位での料金プランを見積もることが可能です。

30日間無料のトライアルも提供されています。

2020年7月現在/詳細は公式サイトを確認

DocBaseの使い方

自由に文書を作成して組織内でナレッジを共有できるDocBaseですが、具体的にログイン後はどう使えばいいのでしょうか。

ここではDocBaseの主要な機能の使い方を解説していきます。

検索機能

DocBaseは自由に文書を作成、編集できるだけでなく柔軟な検索機能も有しています。

ダッシュボード上部からキーワードで検索できるだけでなく、左側のメニューから「タグから探す」、「グループから探す」、「メンバーから探す」を選ぶことで必要な情報を探すことができます。

検索バーをクリックすることで「投稿者」、「タグ」、「グループ」、「スター」、「下書き」に関する補助表示がされます。

記事投稿

記事投稿をする場合、投稿画面の左側に入力欄があり右側にリアルタイムプレビューが表示されます。

ページ上部には見出し作成のタグや箇条書き、入力補助のためのテーブルがあるので記事投稿が容易にできます。

記事編集・コメント

記事を編集するにはメモ作成者からの「メンバー編集に招待」を受ける必要があります。メモ作成者は記事投稿画面の右上に招待ボタンがあるのでそこから招待が可能です。

招待を受けたあとは記事を投稿する際と同じように編集することができます。コメント入力欄の横には手のマークがあり、そこをクリックすることで「いいね」を送ることができます。

DocBaseの強み

DocBaseの強みはその簡単な操作性にあります。情報共有ツールを利用する際に重要なことは誰でも簡単に操作できるかということです。

複数人で運用するのが前提のツールなので、誰か1人でも使いこなせない人がいては情報共有の意味がありません。DocBaseは普段Wordなどを使うときと同じ感覚でメモを入力することができるので基本的なキーボード操作さえできれば誰でも使いこなすことが可能です。

テレワークなど在宅勤務をしている従業員でもリアルタイムで簡単に情報を共有できるというのは大きな強みです。

DocBaseの活用事例·評判

誰が何をやっているか把握できるようになりました

“議事録や日報をDocBaseを利用して書き込むようにしています。在宅勤務の方も多いのでなるべく全体共有できるようにして社内の雰囲気を自宅でも感じることができるように努めています。情報共有が活性化されてPDCAサイクルも回る仕組みができあがりましたね。”(株式会社MUGENUP様)

外部ユーザーがいても情報共有が簡単にできました

“一定の人数まで料金が変わらず文書の作成も簡単にできるのでDocBaseを導入することを決めました。外出先などでも簡単にメモを確認できるのがいいですね。プロジェクトの概要や要件定義を簡単にメモに残すことができるようになったので助かっています。グループごとにアクセス権限が設定できるのもインターンが多い弊社では助かっています。”(株式会社Housmart様)

SNSでの評判·口コミ

社内Wikiのツール乗り換えを検討していたら、DocBaseがいい感じだった(なにより安い)

— みともり (@mit0k5) June 9, 2020

しかも現在使っているツールからの乗り換え機能があったので、明らかにユーザー奪いにきてるなーと思った

(情シスとしてはもちろんめっちゃうれしい)

いくつか情報共有サービス触ってみたけど Docbase 良さげ。軽くてグループとタグをつけるだけなのは、とりあえず書いてもらうハードルが低そうだしタグでの検索も良さそう。もうちょっと権限設定こまかくやりたいけど。

— Takehito Gondo (@takezoh_) May 14, 2020

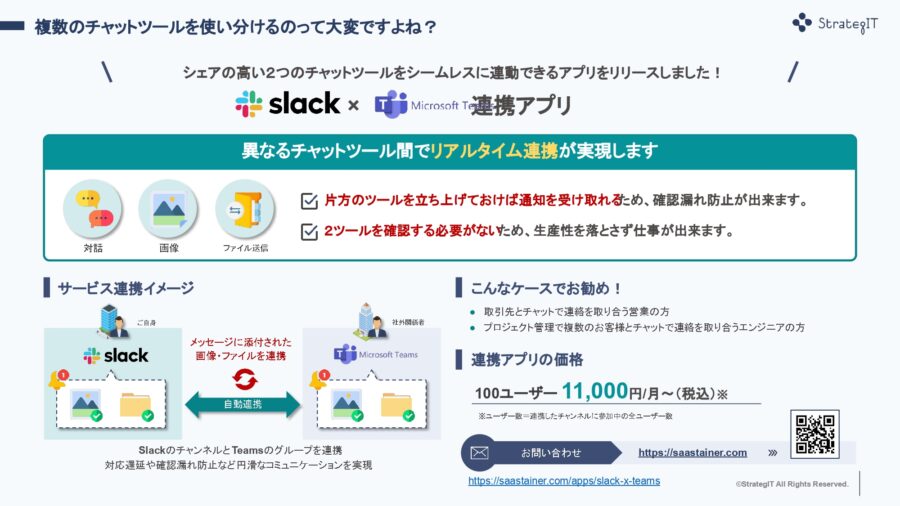

API連携について

DocBaseでは外部サービスとの連携によってDocBaseのアクティビティ通知を受け取ることができるようになります。

連携可能なサービスとしては

- Slack

- ChatWork

- Typetalk

- Tocaro

- Google Chat

- Microsoft Teams

- Webhook

などのサービスと連携が可能です。

これらのサービスと連携することでメモの投稿や更新、共有、コメント、グッジョブ、チームの参加時などに通知が届くようになります。

Docbaseの便利な使い方の例

文書管理と情報共有プラットフォームであるDocBaseの便利な使い方を解説します。Markdownの活用から、メモの効率的な整理方法、そしてアプリやセキュリティ機能まで、DocBaseの魅力は多角的に多いです。

Markdownを活用する

DocBaseは、情報共有や文書管理に便利なツールですが、最大の強みの一つはMarkdownの採用です。Markdownはテキストベースの記法であり、HTMLよりもシンプルになっています。

Markdownを使用することで、ヘッダーやリスト、テーブルなどを簡単なコードで整形することができます。プログラミングの知識がない人でも容易に使えるので、短時間で質の高い文書を作成することが可能です。

Markdownがわからないという方でも、DocBaseはリッチテキストエディタも備えているため、MS Wordのような環境で直感的に文章を編集することができます。

複数のメモをまとめて整理する

メモや文書が増えるにつれ、効率よく管理することが求められます。DocBaseでは、複数のメモを一つのメモ内でリンクとしてまとめることができます。これによって、関連する情報をひとまとめにして、チーム内での情報共有をスムーズに行うことが可能です。

プロジェクトの進捗報告をする際、関連する各種調査メモや会議の議事録を主要な報告メモにリンクさせておけば、必要な情報が一箇所に集約されます。DocBaseの「メモの差し込み」機能の力です。

Docbaseにアプリはある?

ここでは、DocBaseのモバイル対応と外部サービスとの連携について解説します。どちらも現代の多様な働き方に対応する重要な機能です。

スマートフォン対応

DocBaseは、スマートフォンにも最適化されています。専用のアプリをダウンロードすれば、外出先や移動中でも手軽に情報にアクセスできます。フレキシブルな働き方が求められる現代において、非常に有用な機能です。

外部サービス連携

DocBaseはSlackやChatworkなど、多くの外部サービスと連携可能です。情報の一元管理と共有がさらに容易になります。

DocBaseで新しいメモを作成すると、連携しているSlackチャンネルに自動で通知が行く設定も可能です。リアルタイムでの情報共有がスムーズに行えます。

Docbaseのセキュリティについて

DocBaseの高度なセキュリティ機能について説明します。シングルサインオンや2段階認証、さらにはISO 27001(ISMS)認証にも対応しています。

シングルサインオンと2段階認証

セキュリティ面でも、DocBaseは信頼性が高いツールです。SAML2.0によるシングルサインオン(SSO)に対応しており、企業内の他のサービスと同じ認証情報でログインできます。

さらに、2段階認証を設定することで、パスワードだけでなくセキュリティコードが必要になり、不正アクセスのリスクを大幅に減らせます。

情報セキュリティの国際規格『ISO 27001(ISMS)』認証取得

DocBaseは、情報セキュリティの国際規格である「ISO 27001(ISMS)」の認証を取得しています。情報セキュリティマネジメントシステムが高い水準で運用されていることを意味します。

企業が機密情報を取り扱う場合、この認証は非常に重要なポイントとなります。

類似サービスとの比較

DocBaseとの類似サービスとしてはConfluenceやQiita teamなどが挙げられます。これらのサービスを料金面や機能面で比較すると以下の通りです。

| サービス名 | 料金(月額) | 初期費用 | お試し利用 | 特徴 |

| DocBase | ·スタータープラン/900円 ·ベーシックプラン/4,500円 ·レギュラープラン/9,000円 ·ビジネス100プラン/19,500円 | 0円 | あり (30日間) | ·直感的操作が可能 ·テレワーク環境でも利用できるセキュリティ |

| Confluence | ·スタンダード/1,200円〜/ユーザー ·プレミアム/1,190円〜/ユーザー | 0円 | あり | ·プラグイン機能が充実 ·階層構造で記事を管理 |

| Qiita team | ·Micro/1,520円 ·Small/4,900円 ·Medium/7,050円 ·Large/15,300円 ·Extra/15,300円 | 0円 | あり | ·フィードで作成した記事を共有 ·画像のアクセス制御が可能 |

料金面の比較ではDocBaseが一定のユーザー数までは一律料金なので利用するメンバー数に合わせて柔軟にプランを変更することで適正な価格での運用が可能になります。

機能面の比較ではプラグイン機能を利用して自社にあった機能を追加できるConfluenceが継続的に利用する場合はおすすめです。PC操作に不慣れな方が多いという場合であればシンプルに利用することができるDocBaseがおすすめです。

DocBaseを含むおすすめのグループウェアツール比較

グループウェアツールについてはこちらの記事も参考にしてみてください。

この製品に関連する動画を紹介

DocBaseで情報共有の効率化を

今回は情報共有ツールのDocBaseをご紹介させていただきました。プロジェクトを効率的に進めることはもちろん、社内全体の雰囲気を改善するという意味でも情報共有ツールは非常に有効的に利用することができます。

DocBaseのような安価から利用することができるツールも多く、無料のお試し期間が設定されているサービスもリリースされていますのでまずは試験的な運用をしてみて情報共有ツールが社内に与えるメリットを体験してみることをおすすめします。

画像·データ出典:DocBase公式サイト